第3回

大谷翔平に学ぶバックキャスティング

サステナビリティとは“未来”のこと

“サステナビリティ”は“持続可能性”と訳されるが、意味するところは「よりよき地球社会を次の世代に残す」ことを意図するものだ。つまり社会の未来だ。気候変動やダイバーシティに取り組むのも“よりよき地球社会や組織を未来に残す”ためだ。

企業がサステナビリティを実践する場合(これはSDGsやCSRの推進、又はESG対応でも同様)、まず「残したい未来」、言い換えれば「自社のありたい姿」を明確にすることから始める。到達点を先に設定するのが鉄則なのだ。

何故なら、解決すべき長期トレンド(未来)の課題は既に見えているからだ。例えばSDGsが気候変動(ゴール13)、循環経済(ゴール12)、プラスチック問題(ゴール14)、人権(ゴール10)、雇用(ゴール8)、ジェンダー(ゴール5)などの解決すべき課題を示してくれている。

投資家は問う「その予見可能なハードルをどう飛ぶつもりか?」、そこで経営層は解決策に対して方向性や問題意識を「サステナビリティ方針」や「マテリアリティ」(重要課題)という形で発信する。それがESG投資だ。「カーボンニュートラル宣言」や「脱プラスチック方針」などがその回答例だ。

未来のありたい姿を起点に逆算

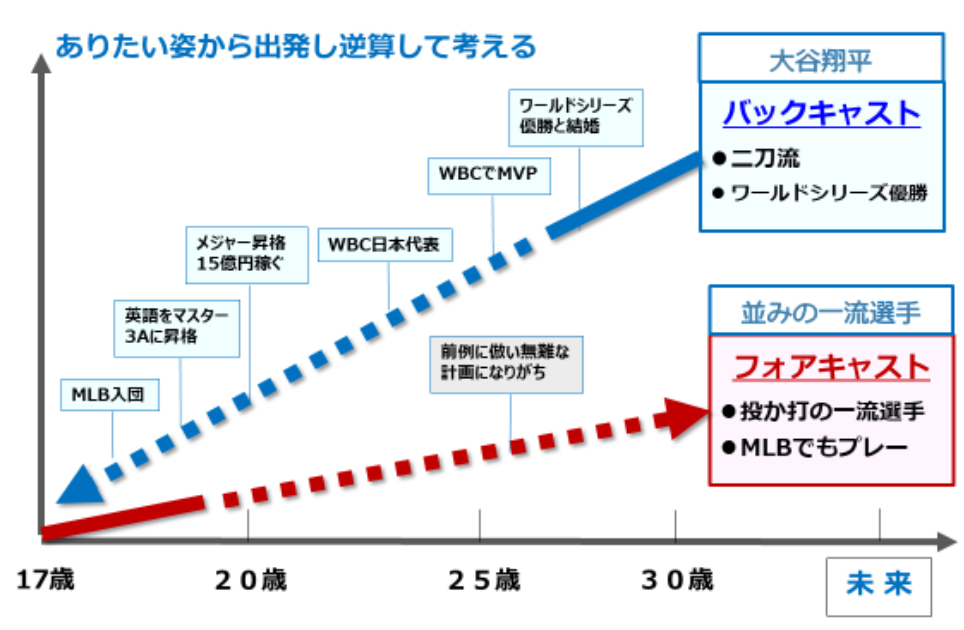

それらが固まると「バックキャスティング」して達成計画を設定する。ここがサステナビリティ戦略の肝だ。「バックキャスティング」とは、過去の実績や現状や課題から未来を考えるのではなく、「ありたい姿/あるべき未来」を描いたうえで、そこから逆算して“いま何をすべきか”を考える思考法のことだ。

戦後の日本は、「欧米に追い付け、追い越せ」「豊かな未来」を夢見てバックキャストして見事に高度成長を成し遂げた。

サステナビリティのような、地球規模の未来の社会課題を解決するためには、「バックキャスティング」は欠かせない考え方だ。弱点はゴールに到達するための手段が不確実である点だ。よってその手段足りえる技術革新が鍵となる。「2050年カーボンニュートラル達成」に求められるイノベーションは、例えばCO2回収・利用・貯留(CCUS:Capture, Utilization and Storage)に関する技術の革新だ。

「自分の未来を創る」方法

「バックキャスティング」発想がサステナビリティ実現に極めて重要である点を押さえたうえで、身近なバックキャスト事例を紹介したい。スポーツ選手が「次の五輪で金ダルを狙う」や「次回は世界新を目指す」というインタビューを耳にすることが多い。アスリートが、ありたい未来を設定して、そこから逆算して新しい練習方法採用やコーチ陣一新(一種の技術革新)などは身近なバックキャスティングの事例だ。

大谷翔平が花巻東高校時代、17歳の時に「26歳でワールドシリーズ優勝と結婚」「27歳でWBC日本代表入りとMVP」という『人生設計』を書いたことは有名である。現実には1~2歳の誤差はあるものの多くの方がご存じの通り達成している。

もし仮に大谷が「フォアキャスティング」(過去の実績や現状や課題だけから目標を検討)で野球人生を考えていたなら、今ほどの活躍ではなかったかもしれない。“その後の未来”を知っている我々は、17歳の設計図がまぐれではなく、「ありたい到達点」のバックキャスティングだったと信じている。

どんな企業でも大谷のようになれる訳ではない、だがどんな企業も大谷を真似ることはできる。